严查高校就业数造假

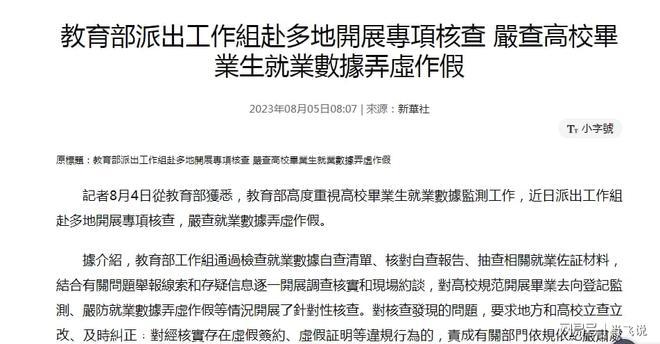

近日教育部发出通知,要严查高校毕业生就业数据造假。

就业也能造假?

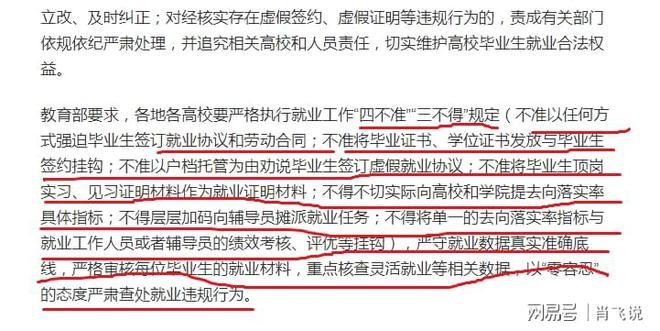

这个还真能做,就比如说把就业情况和毕业证、学位证捆绑在一起,你不能提供有效的就业证明就不给你发毕业证。

层层加码,把就业率的完成最终给辅导员,上过大学的人都知道,辅导员怎么可能有这个能耐,最后只能是造假。

这样也就造成了虚假就业,也就是不少人所说的纸面就业。

用一纸伪造的协议去成就虚假的就业率。

得说,这种操作已经不是一年两年了。

这玩意儿说起来就是一个悖论,要想搞清楚事情的来龙去脉,还得从多年前说起。

诸位都知道,我们曾经有过一段时间大中专普通高校毕业生就业的黄金岁月,那个时候的毕业生根本不用找工作,而是被体制吸收。

没错,那个时候的高校毕业生是有干部级的,有的学校和专业的学生就连学习的时间也是算做工龄的。

应该说,这个时候是不存在什么就业问题的。

但这种好日子并不长,国企的困境和体制内的饱和让政策发生了变化,从双轨制到完全市场化,直至今年取消了大中专毕业生就业派遣证,这也标志着就业和市场的完全接轨。

从百分百安排就业到指导就业,大学也不可避免地被推向了市场,管理者也是操碎了心。

但再怎么指导就业市场化的大环境在哪儿摆着,特别是转轨之初的那些年,管理者就把就业任务压到了学校,于是各种校招也就开始了。

就业率这个学校根本左右不了的玩意儿被压到了学校,

大学呢也试图营造这样一种氛围“毕业既就业”。

但这只是一个美好的愿望,根本无法掩盖不少人“毕业即失业”的现实。

上边需要漂亮的数据,大学为了名声而招来更多的学生,这样一拍即合的事情还是不多的,于是大学也乐于接受这个,但完成起来还是有相当大难度,以至于是不可能的。

但这玩意儿在高校看来更像是一组数字,至于真假嘛,也就很少关心了。

大家心里都知道,这就是造假,但都是乐此不疲。

在这些人心里,可能比高校毕业生还怀念那个年代,即使是虚假的数据也能让它们沉浸其中不能自拔。

教育部发现了问题,这次要严查。

看来他们是知道问题所在的,也知道高校报上去的数字根本没啥子可信度,

可就是这么一层窗户纸,捅破它用了几十年。

但仅仅也是捅破了一个洞,

根治的办法应该取消对高校毕业生就业率的考核。

就业这玩意儿你把它推给学校,这根本就是一个不可能完成的任务。

就比如说你硬让冰箱有洗衣机的功能也是不切实际的。

一个良性循环的社会各个部门各司其职、做好自已的本职工作就好,你手伸得越长,管得越宽很容易啥都干不好,最后可能就连自已的本职工作也是一塌糊涂。

很多时候,我们不妨学下铁路警察,

他们从来都是各管一段的。