白酒“出海”:文化先行,名酒引领丨国际化

文|醉美团队

中国白酒的国际化,已势在必行。

从国内情况看,存量竞争加剧和国际蒸馏酒消费逐步普及,不断挤压着白酒消费市场。

另一方面,全球烈酒市场的蓬勃发展,是中国白酒的新机遇。

在此新形势下,10月25日,由新华社品牌工作办公室与汾酒集团主办、中国经济信息社承办的“清香汾 国际香”汾酒国际化发展论坛在北京举行。论坛汇聚文化、商贸、消费等领域顶尖专家,从多角度讨论白酒国际化的形势与策略。

白酒出海,文化先行

白酒是情感类的消费品,文化认同是消费的前提,也是白酒企业“走出去”的关键。

▲周和平

原文化部副部长周和平认为,酒文化是中华文化的重要组成部分,也是中国白酒走向国际的重要历史文化资源;白酒企业要通过申请世界非物质文化遗产,加快白酒文化遗产的“双创”进度等方式,以文化国际化让世界了解中国酒,进一步扩大中国酒文化在世界的影响力。

▲杜晓帆

复旦大学国土与文化资源研究中心主任、教授、联合国教科文组织活态遗产与社区发展教席首席专家、东亚文化遗产保护学会会长杜晓帆也表示,目前跨文化、标准、法律是摆在国际化之路上的重重障碍,需要以文化为切口“走出去”,传播“中国白酒文化共同体”承载的历史内涵与文化价值,让世界对白酒产生更多的价值认同。

但中国的很多白酒企业,到了国际市场还在“讲方言”,导致很多消费者难以了解中国酒文化,更难形成消费。

面对酒瓶上清香、浓香、窖香、酱香、陈香这些模糊性词汇,不光海外消费者会困惑,甚至国人自己也经常摸不着头脑。这背后的问题是中国白酒香型众多,表达方式不成体系。

与中国白酒相比,国际化较早的西方烈酒,比如葡萄酒、威士忌和干邑等,都有明确、清晰的国际通用评价标准。消费者可以通过这些标准来选酒,企业也可以用来宣传,形成正循环。

▲王亚民

故宫博物院原常务副院长王亚民认为,“如何构建以民族文化为核心、具有国际竞争力的品牌文化,这是汾酒在内的白酒企业亟待解决的问题。”

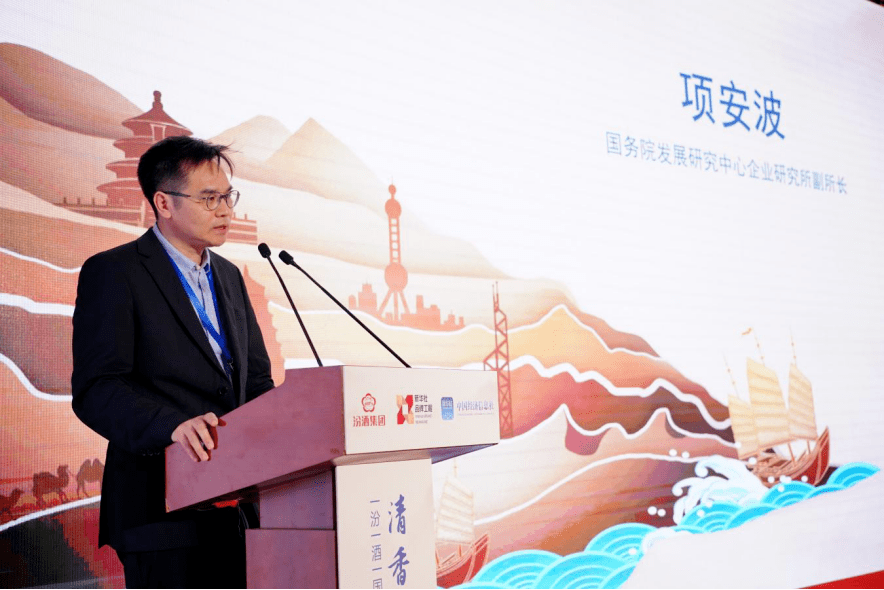

▲项安波

国务院发展研究中心企业研究所副所长项安波在论坛中建议,中国白酒国际化不仅要在产品品质上取胜,也要重视产品载体及传播媒介的外观观赏性、交互界面虚实度等内容,实现科技与艺术结合;要通过文化认同来促进产品认同,同时也要迎合高端新市场需求;要追求白酒与人性的通感、怡情、共理、同心、会意,实现文化价值和商业价值的有机统一。

▲訾猛

国泰君安证券研究所消费组组长、食品饮料和商贸零售首席分析师訾猛还建议,中国白酒国际化要借用产区、年份等国际化的表达方式,疏通白酒国际流通体系,同时力争在年轻人群、海外华人等人群取得突破,提升汾酒等中国民族品牌情感类消费品的价值,找到“坚定文化自信、输出白酒文化”的抓手。

中国白酒必须完成“书同文”,再进行“国际化表达”,才能走得更远。在这个过程中,还需要龙头企业的引领。

“1+4”体系

引领白酒国际化

在活动中,汾酒集团党委专职副书记、副董事长李振寰再次强调了“一带一路”背景下,“1+4”体系对汾酒国际化的引领作用,并表示,“国际化依然是汾酒必然的选择。”

▲李振寰

这里的“1”是总路线,即“立志于铸牢中华民族共同体意识的国际化和面对外国烈酒市场的国际化”。“4”则是围绕总路线的“战略、文化、场景、试点”四个共同体,确保汾酒的国际化路线“走得正”“走得稳”。

其中,“1”是关键,其核心是“抱团”。

▲与会领导与嘉宾合影

此前,汾酒党委书记、董事长袁清茂就提出要打造“国家酒”的战略共同体。

袁清茂认为,从品类讲,白酒在国际上还不完全是一个独立的品牌;从产区讲,白酒的各个世界产区和特色产区还未形成聚焦;从历史经验看,伏特加、金酒、朗姆酒是品类的国际化,白兰地、威士忌是干邑和苏格兰产区的国际化,龙舌兰是国家酒的国际化;汾酒的国际化离不开中国白酒的国际化,“中国白酒应该形成一个文化共同体,走国家酒的国际化之路”。

在袁清茂看来,文化共同体,应该有一个共同的名字“白酒”,也应该有一个共同的定位,像龙舌兰定位为墨西哥国酒一样,白酒也是中国国酒,“文化共同体,不仅是一个品牌、一个品类、一个产区,而是整个中国白酒产业共同代表中国传统文化走出去。”

今年4月,汾酒联袂泸州老窖、茅台、五粮液等7家中国白酒,共同发起申请进入《世界文化遗产预备名单》,便是打造“国家酒”战略共同体的实践。

作为四大名酒之一,汾酒开启了名酒传奇,也续写了名酒辉煌,而在接下来的白酒国际化进程中,也将担负起开拓重任,在战略、文化、场景和试点共同体上做好引领表率作用,推动中国白酒更加深入地走向国际市场。