村民搭浮桥收费被判寻衅滋事

近日,56岁的黄德义在田间辛勤劳作,繁重的农活让他每日工作长达十一二个小时,只能获得微薄的收入。

然而,这样的平淡生活背后,隐藏着一段他的曲折人生历程。

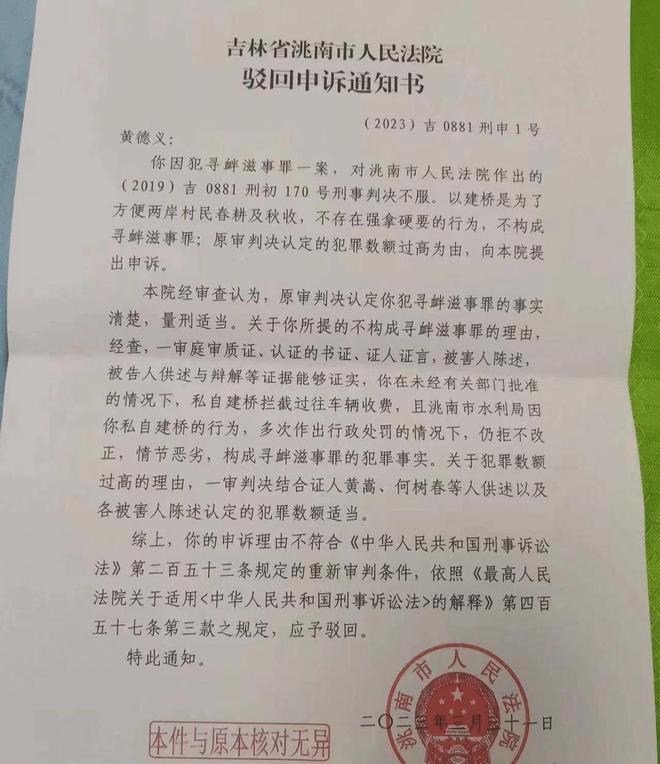

这位在吉林省白城市洮南市瓦房镇振林村出生的黄德义,曾经是一名尊贵的教师,却因为搭建浮桥并收费而引起了纷争。2018年10月,他所修建的桥梁被洮南市水利局视为违法行为并被强制拆除,而他则因此被法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年,缓刑二年。但黄德义并未停止争取自己权益的步伐,他始终坚信自己的行为并未构成犯罪,并在今年3月31日对此提出了申诉,尽管最终被洮南市法院驳回。

然而,尽管黄德义的申诉未能获得法院的同意,但他的举动引起了振林村以及周边村民的关注。没有浮桥的情况下,他们去河对岸种地,就需要绕行70公里,而巨大的时间和金钱成本让他们对此感到困扰。

这也让黄德义的行动在他们心中留下了深刻的印象。

洮儿河流经振林村和安全村以及周边的许多村落。多年来,洮儿河既给予了村民生计之源,又带来了通行的困扰。在这样的背景下,黄德义家族的摆渡业务有了广阔的发展空间。在上世纪90年代,黄德义出资4,000元,造了三条铁皮船,用于洮儿河上的摆渡业务。

然而,三条船组成的摆渡船的能力毕竟有限,于是在2014年,黄德义又焊了十三条铁皮船,搭建了一个固定浮桥,这个浮桥宽1.5米,长7.5米,几乎可以满足村民的所有需求。然而,四年之后的2018年10月,黄德义的浮桥被强制拆除,他也因此回归此次的核心——那座浮桥的修建以及其带来的影响。黄德义的坚持并不只是一份刚烈的义愤,更是对生活乐观积极的态度。

他明白浮桥是他村民出行的唯一途径,也深知这对于生活在河两岸的村民的重要性。有村民曾对记者表达过,若想去河对岸耕种,没有浮桥的话,只能选择绕行镇西大桥,这就要多绕行70公里,农用车需要走3个多小时。如此巨大的时间和金钱成本让过河种地变成了一个两难的选择。

我们了解到,黄德义在洮儿河边成长,与其他以耕种为生的村民相比,黄家稍显特殊。他们的祖辈是摆渡人,便于村民们过河。早在上世纪70年代,黄德义的父亲就曾造过一条木船,用来在洮儿河上摆渡。90年代,黄德义和他的三哥共同创建了一座由三条铁皮船组成的浮桥,这样一座浮桥,更好地服务了村民们的生活。

尽管困难重重,黄德义并未放弃。他承受了来自各方面的压力,包括法律的制裁,但他坚信自己所做的一切都是为了让村民过上更好的生活。

他对记者说:“我花了13万多元只是建造船体,还没有算上搭建的费用。我不想赚钱,我只想把成本收回来。我从来没有强制别人给我钱,附近的村民过河,基本上我都是不收费的。愿意给的就给,不愿意给的就不给。过路人也一样,从来没有因为不给钱就不让他们过桥。”

在我们看来,黄德义的故事并不只是他个人与法律的对抗。更深层次上,这是一种对于生活态度的挑战,一种对于公平正义的诉求。他是一个勇于面对生活挑战的人,他以自己的方式对抗着生活的艰难险阻,同时也是一个深爱着他的乡村和乡亲们的人。他愿意为了村民们的生活条件和便利付出自己的努力,也许,这就是他的勇气和坚持的源泉。